Éditorial

La prospective en perspective - Avec l’horizon si bouché d’une planète aux abois, peut-on espérer voir plus loin ? Peut-on prévoir autre chose que des catastrophes ?

Construire doit pouvoir se conjuguer au futur. Il s’agit là de proposer des pistes d’avenir. “Où atterrir ?”, demandait Bruno Latour en 2017, avant la crise sanitaire. Cette interrogation fait en quelque sorte écho au “Où vivrons-nous demain ?” que Michel Ragon formulait en 1963.

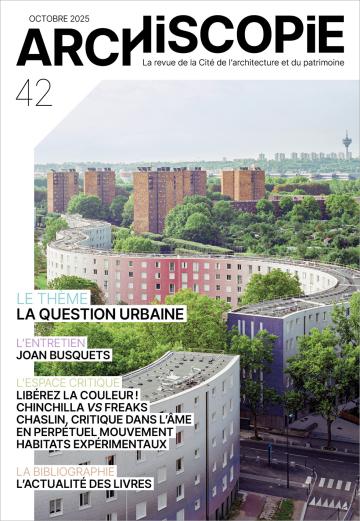

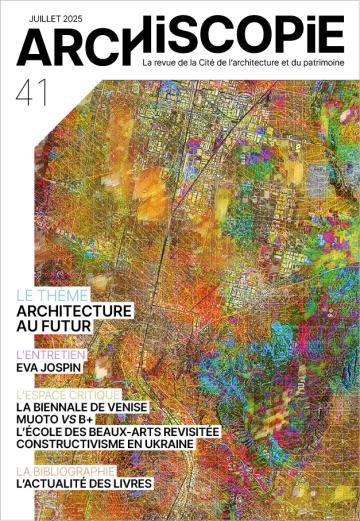

Après les futuristes italiens, les constructivistes russes, les métabolistes japonais, on avait vu se positionner le Giap, ce Groupe international d’architecture prospective qui avait démarré (au palais de Chaillot !) en 1965. Puis les Archigram, Archizoom et autre Superstudio ont produit leurs images, leurs théories, leurs manifestes. On croyait alors en l’avenir… À 88 ans, Peter Cook, l’un des derniers survivants du groupe Archigram, nous dit qu’il faut être toujours optimiste, c’est un devoir pour un architecte. Aujourd’hui, l’urgence indiscutable est à la décarbonation qui, par voie de conséquence, appelle à une nouvelle manière de construire, plus consciente de la question des ressources. Cependant, baisser les émissions de gaz à effet de serre ne doit pas diminuer le niveau d’exigence de la réflexion et de la pensée sur l’architecture et la ville. Souvenons-nous de Team X, groupe européen sans précédent qui, dans son approche critique du Mouvement moderne, s’était emparé de la question sociale pour mieux la croiser avec la question urbaine. Soixante ans après, le sujet reste d’une brûlante actualité, avec l’agenda écologique en prime. Il ne s’agit pas de parler de science-fiction ou d’avant-garde ni de s’installer dans une quelconque nostalgie de l’utopie, mais de poser la question de savoir où se situe aujourd’hui l’espace de la prospective, s’il en existe encore un… Une vingtaine d’architectes et de paysagistes ont accepté pour Archiscopie de se lancer dans ce champ réflexif et d’en définir les contours actuels. La prospective re-questionne plus que jamais le présent. On peut d’ailleurs se réjouir que la Biennale d’architecture de Venise, placée cette année sous le signe de l’intelligens, déploie tout un arsenal de projets pour répondre notamment au défi climatique. Des projets qui explorent largement le domaine de la recherche et s’ancrent parallèlement dans le concret.

Et tandis que Hans Hollein proclamait en 1970 que “tout est architecture”, Dominique Perrault élargit aujourd’hui le spectre en déclarant que “tout est patrimoine”. Une manière de cibler la transformation parmi les priorités absolues. La destruction de l’ensemble de Robin Hood Gardens à Londres et de la tour à capsules Nakagin à Tokyo, deux icônes de l’architecture expérimentale, reste un crève-coeur. La prospective n’est certes pas dans la démolition hâtive. Alors, rendez-vous à Barcelone, capitale mondiale de l’architecture en 2026, pour faire le point sur cette indispensable ressource, la prospective, dont l’enjeu majeur est aussi de “faire projet”.

Francis Rambert

Parution le 6 août

SOMMAIRE

LE THÈME

Penser lʼavenir pour construire le présent

par Sophie Trelcat

Faire projet : c’est l’enjeu majeur. Une détermination importante dans le contexte d’incertitude que nous traversons. Si l’intelligence artificielle est entrée pleinement en jeu et que la tendance à la végétalisation a trouvé une incarnation dans l’architecture biophilique, la nécessité de transformer l’existant s’impose comme une réalité durable. Ce domaine représente 62 % des marchés des architectes. Par ailleurs, construire avec le climat n’exclut pas, bien au contraire, de réfléchir sur la question essentielle du logement.

Lʼhybridation entre la nature, lʼhumain et la machine

par Philippe Trétiack

À Venise, la 19ᵉ édition de la Biennale d’architecture, orchestrée par Carlo Ratti, est hyperdense et foisonnante. Autant de pistes et d’idées dont on peut prendre la mesure dans l’épais catalogue édité pour l’occasion. Mais où se niche l’innovation ?

Oui à lʼintelligence artificielle, mais sʼéduquer dʼautant plus…

par Florence Lipsky

De la pratique à la pédagogie, le recours à l’IA soulève des interrogations au sein de la profession d’architecte. Nous publions la réflexion d’une architecte et professeure en école d’architecture.

La “préfa” revisitée par le hors-site

par Christine Desmoulins

Saluée pour des architectures iconiques, décriée pour d’autres bien médiocres, la préfabrication a connu des revers. Rebaptisée “construction hors-site”, elle intéresse à nouveau les acteurs du bâtiment. L’avenir dira si elle tient ses promesses.

Intelligences architecturales

par Emmanuelle Chiappone-Piriou

L’IA ayant envahi le monde, les architectes se servent de cet outil technologique. Mais dans quelle mesure l’intelligence artificielle participe-t-elle à la conception et à la représentation des projets ? Elle-même si consommatrice d’énergie, peut-elle effectivement aider à rendre ces projets de bâtiments ou de villes plus écologiques ?

Pistes prospectives à lʼéchelle européenne

par Ivan Blasi

L’analyse des palmarès de prix d’architecture donne la mesure des questionnements d’aujourd’hui. Mais qu’en est-il pour demain ? Éléments de réponse à travers les EUmies Awards qui identifient les meilleurs bâtiments européens, récompensent les agences émergentes et encouragent les jeunes talents tout juste sortis des écoles.

Anticipations lyonnaises

par Gabriel Ehret

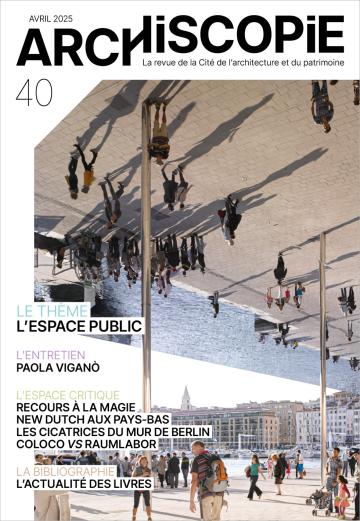

Pour contrer le dérèglement climatique, que tire l’agglomération lyonnaise des deux éléments fondamentaux que sont l’eau et le végétal ? Des expérimentations de terrain se conjuguent aux recherches, allant jusqu’à mobiliser l’intelligence artificielle. Les espaces publics en constituent le plus souvent le théâtre.

Où vivrons-nous demain ?

par Richard Scoffier

Revenons sur Où vivrons-nous demain ?, le livre manifeste de Michel Ragon paru en 1963 et suivi quinze ans plus tard par Prospective et futurologie, le troisième tome de son Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme modernes, et voyons comment les architectes contemporains ont répondu à cette interpellation…

Y a-t-il encore un espace pour la prospective aujourdʼhui ?

Enquête auprès de 19 architectes

La question se pose par les temps qui courent ! Tous confrontés au réel, des architectes et des paysagistes dont la diversité des pratiques, la variété des approches et la multiplicité des écritures comptent dans le débat sur la ville contemporaine esquissent une réponse. L’idée n’est pas d’enterrer forcément l’utopie mais de la régénérer. La nécessité d’une vision, de la narration, de l’anticipation, d’une ouverture, d’une cause poétique, d’une urgence éthique se fait alors jour.

Entre prospective et expérimentation, 1919-2025 - Repères chronologiques

par Christine Carboni

L’ENTRETIEN

Eva Jospin

“Il y a un plaisir à anoblir des matériaux simples”

Propos recueillis par Francis Rambert

Plasticienne, elle travaille la matière tout en oeuvrant sur l’espace. Eva Jospin colle, découpe, creuse le carton, sa matière de prédilection, pour en faire des forêts denses. L’idée est de faire voyager le public dans un univers imaginaire. Elle crée l’événement en 2016 avec Panorama, une installation monumentale et immersive inspirée des panoramas des XVIIIᵉ-XIXᵉ siècles, au coeur de la Cour carrée du Louvre qui accueillera 300 000 visiteurs. La forêt, la grotte et la folie sont des thèmes récurrents dans le parcours de cette artiste qui s’était imaginée peintre dans son jeune âge mais qui a finalement choisi la voie de la sculpture. Et si sa relation au paysage est très forte dans son travail riche en détails, son lien avec l’architecture est permanent. Elle investit des lieux de patrimoine, intervient sur des façades contemporaines, fabrique des micro-architectures et notamment des serres, comme celle implantée durablement à Milan (Microclima, 2022). L’année 2025 est marquée pour cette académicienne par une série d’expositions à Ornans, à Curitiba au Brésil, puis São Paulo, à la Villa Médicis à Rome en septembre, ou encore au Grand Palais à Paris en décembre. En attendant de découvrir son oeuvre sur la ligne C du métro de Toulouse, on est impatients de savoir où son projet de jardin va réellement prendre racine.

L’ESPACE CRITIQUE

Tendance

Voir lʼinvisible

par Richard Scoffier

Une innovation à la Biennale d’architecture de Venise cette année : les installations semblent accorder moins d’importance à la vue pour donner une place prépondérante aux autres sens. Ces derniers interviennent afin de favoriser l’immersion des visiteurs dans des approches théoriques qui restent souvent très en amont des questions traditionnelles de construction et de composition architecturale.

Muoto vs b+ : Je suis personne

par Emmanuelle Chiappone-Piriou

Entre protocole et processus, l’agence Muoto à Paris et celle d’Arno Brandlhuber, b+, à Berlin sont dans une démarche d’exploration permanente. Invités d’un “Duo et débats” à la Plateforme de la création architecturale à la Cité, de septembre à novembre 2021, les architectes ont créé ensemble une installation qui a singulièrement transformé le lieu d’exposition.

Dans ses murs ou en liberté, lʼÉcole des beaux-arts revisitée

par Guy Lambert

À l’heure où l’avenir du site de l’École des beaux-arts en face du Louvre suscite des mobilisations et des débats touchant sa gestion et l’identité de ses occupants (les Beaux-Arts de Paris et l’Ensa de Paris-Malaquais – PSL), deux livres récents invitent à examiner l’épaisseur historique de ces questions.

Le conte de trois cités constructivistes en Ukraine

par Fabien Bellat

L’actualité nous a rendu ces villes familières. Qu’elles s’appellent Kharkhiv, Kyiv ou Zaporijia, elles ont connu des transformations importantes dans le sillage de la Révolution de 1917 et surtout dans les années 1930. Retour sur l’ère moderne.

LA BIBLIOGRAPHIE