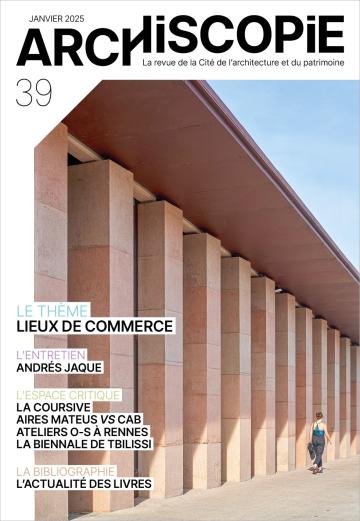

Éditorial

Au bonheur des villes ? - Nouvelle année, nouvelle maquette ! Archiscopie fait peau neuve mais poursuit son exploration des thèmes contemporains : dans cette édition le commerce, en quête d’expérience consommateur…

À l’heure où le nouvel espace du commerce a trouvé sa place dans l’immensité de l’Internet, les lieux dédiés sont en pleine mutation. Que vont devenir les grands magasins, modèles du XIXe siècle ? Et les centres commerciaux, modèles des années 1970 ?

Dans un domaine où l’anglicisme est roi (retail, outlet, Black Friday…), le shopping, partie intégrante de la ville générique, est un grand fournisseur de junkspace. Et les zones de chalandise particulières que sont les entrées de ville sont très impactées par l’accumulation de boîtes et autres hangars ; rien à voir avec le hangar décoré de Robert Venturi… On ne peut alors oublier le travail de Claude Parent dans ce registre dont le centre commercial de Sens, icône brutaliste de la fonction oblique, a été inscrit sur la liste des monuments historiques quarante ans après, en 2011 ! On se souvient également de l’expérience du maire de Nîmes qui, simultanément au Carré d’art et aux logements de Nemausus, avait demandé aux architectes de donner une cohérence à la zone d’activité en périphérie renommée “Ville active”. Bien plus tard, on a vu le maire d’Angers accueillir en limite de sa ville une ellipse esthétique : l’Atoll construit par Vincent Parreira et Antonio Virga. Les choses ne sont donc pas inéluctables et “la ville émergente” n’est pas forcément synonyme d’informalité et de laideur. On a bien regardé aussi comment, après avoir dessiné le centre commercial Bercy 2 dans la courbe des infrastructures, aux portes de Paris, Renzo Piano s’est ingénié à concevoir un ensemble commercial et de loisirs comme un cratère au pied du Vésuve.

Depuis les marchés de Trajan à Rome ou le bazar d’Istanbul, on sait comment le commerce participe à la transformation de la ville et à son animation. Le Selfridges de Future Systems en est l’un des flamboyants exemples dans l’hypercentre de Birmingham en Angleterre. Autre symbole de la métamorphose, de Berlin cette fois, l’immeuble des Galeries Lafayette, qui avait marqué en 1996 le renouveau de la Friedrichstraße, a fermé ses portes fin juillet dernier. Que va devenir ce palais de verre de Jean Nouvel avec son double cône intérieur ? On s’inquiète. Dans le même temps, pour le même groupe à Annecy, Manuelle Gautrand est entrée dans la dynamique des cercles pour revisiter un magasin des années 1970.

L’exposition “La Saga des grands magasins, de 1850 à nos jours”, présentée jusqu’au 6 avril à la Cité, retrace l’histoire de ce concept qui a inspiré Zola en son temps. Mais depuis Au Bonheur des Dames et les grandes heures du Bon Marché, le commerce a pris bien des formes différentes, au cœur du patrimoine urbain avec les concept stores et les emporiums de luxe, mais aussi loin des centres-villes sur les plateformes aéroportuaires, avec leurs parcours obligés du duty free… La mobilité attire inlassablement le commerce, d’où la transformation aujourd’hui des gares en malls. Architecture et design y retrouvent parfois leur compte.

Francis Rambert

Parution le 24 février

SOMMAIRE

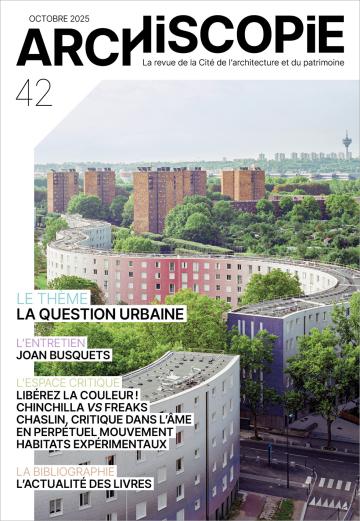

LE THÈME

Quand le commerce façonne la ville

par Philippe Trétiack

Le commerce n’est plus ce qu’il était. Entre “expérience shopping”, e-commerce, cœurs de ville aux rues sinistrées et patrimoine réinvesti par les marchands du temple, la grande mutation de la consommation est en marche. Que la ville en soit transformée, c’est une certitude, mais comment et jusqu’où ?

Dans l’empire du mall

par Jean-Philippe Hugron

Les centres commerciaux, architectures sans architectes ? Pas vraiment. Oubliés des revues, certains de ces ensembles sont l’objet d’attentions singulières. Pour autant, ils sont méconnus. Leur histoire a pour origine une forme développée par l’architecte américain Victor Gruen. Elle est aussi marquée de réalisations signées Jon Jerde ou Frank Gehry, où le merveilleux côtoie le spectaculaire. Et aujourd’hui ?

Histoire récente des grands magasins outre-Rhin

par Kaye Geipel

En Allemagne, on assiste depuis vingt ans au déclin des grands magasins. Dernière fermeture en date, les Galeries Lafayette à Berlin, œuvre de Jean Nouvel. Si l’impact de ce processus, qui semble inéluctable, a des conséquences sur les centres-villes, cela n’empêche pas la restructuration des bâtiments existants comme le KaDeWe, récemment transformé par OMA dans la capitale allemande. Ni l’émergence de tiers-lieux.

Le paysage du commerce au-delà des Pyrénées

par Ivan Blasi

Si le premier centre commercial d’Espagne a été construit près de Barcelone en 1980, le plus grand s’est ouvert à Saragosse, en 2007. Et tandis que les magasins réinvestissent d’anciens bâtiments au centre-ville, jusqu’à s’installer dans des arènes, certains nouveaux aménagements en périphérie paraissent reléguer au second plan les préoccupations environnementales. Mais qu’en est-il du débat sur l’architecture de ce type de lieu ?

Le marché, architecture populaire par essence

par Francis Rambert

Au cœur d’une petite ville comme dans la métropole, le marché agit comme un attracteur. Au-delà de la question du mode constructif de la halle, c’est l’évolution de ce type d’équipement qui interroge. De nouveaux concepts, souvent hybrides, apparaissent alors.

Au cœur du Triangle d’or, l’indémodable avenue Montaigne

par Christine Desmoulins

Pour les fashionistas de la jet-set et les grands noms du monde entier, l’avenue Montaigne, temple parisien de la mode et du luxe, est une destination internationale incontournable où les marques articulent mode, architecture et architecture d’intérieur pour afficher leur identité et leurs stratégies commerciales. Et si elle était à elle seule le plus grand magasin de la capitale ?

D’un hypercentre métropolitain aux portes de la ruralité

par Gabriel Ehret

C’est depuis l’hypercentre d’une métropole millionnaire en habitants jusqu’aux franges du Dauphiné agricole que nous mène ce tour des centres commerciaux. Westfield La Part-Dieu à Lyon, Steel à Saint-Étienne, The Village à Villefontaine : ces trois équipements, aux stratégies marchandes divergentes, participent chacun d’une façon bien particulière à une mutation urbanistique.

2001, l’odyssée du (e-)commerce

par Achille Bourdon et Lucie Jouannard (Syvil architectures)

En 2001, l’économiste Alain Rallet publiait “Commerce électronique et localisation urbaine des activités commerciales” dans un numéro hors-série de la Revue économique consacré à l’économie de l’Internet. Alors que le mot “e-commerce” n’existait pas encore, il anticipait la dimension spatiale de la révolution commerciale à venir à travers trois scénarios prospectifs. Vingt ans plus tard, son approche nous éclaire sur les dynamiques en cours. Un regard particulièrement bienvenu à l’heure où l’ANCT lance un grand plan de transformation des zones commerciales.

Le Goum : éclat commercial, style national et innovations structurelles

par Fabien Bellat

Contemporain de la tour Eiffel, le Goum moscovite est une référence de l’architecture commerciale en Russie. Inauguré par le tsar en 1893, cet ensemble composé de quatre galeries parallèles selon les plans d’Aleksandr Pomerantsev a connu bien des vicissitudes. Transformé en bureaux après la Révolution de 1917, il a été ensuite menacé par des projets constructivistes. Entrons sous la grande verrière.

Des écrins et des phares : les grands magasins au cinéma

par Joachim Lepastier

Cela fait plus d’un siècle que la figure du grand magasin est constamment revisitée par le cinéma. De l’intérieur ou de l’extérieur, du côté de la clientèle ou du personnel, à hauteur de comptoir ou avec un regard émerveillé sur les vitrines, l’arpentage de ces monuments du commerce interroge, parfois non sans mélancolie, les notions de confort et d’opulence de chaque époque.

À l’heure du shopping, 1799-2025 - Repères chronologiques

par Christine Carboni

L’ENTRETIEN

Andrés Jaque

“L’architecture est en grande partie une discipline d’activiste”

Propos recueillis par Francis Rambert

Tête chercheuse depuis toujours, activiste à sa manière, Andrés Jaque s’est tout de suite distingué de l’école constructive espagnole en pratiquant l’architecture d’une façon plus transversale. En intitulant son agence, en 2003, Office for Political Innovation (dit Offpolinn), il a donné d’emblée le ton de ses interventions d’architecte : engagé et prospectif. Une approche culturelle et sociale qu’il développe sur tous types de programmes à l’heure de la transition écologique. S’intéressant moins aux objets qu’aux modes de vie, il les a intégrés très vite dans ses premiers projets comme le montrent Mousse City, une typologie de logements partagés pour le site de Stavanger en Norvège dans le cadre du concours Europan 7 (2003), le Tupperhome, un catalogue d’éléments préfabriqués pour aménager de petits logements (2006), ou encore son prototype de cohabitation Rolling House for the Rolling Society (2009). Héritier de la Movida, il exprime souvent ses idées par des installations-manifestes et des performances dans des biennales ou des centres d’art. Et il aime aussi détourner de leur usage premier des structures mobiles, en l’occurrence utilisées en milieu rural, pour les installer en ville sur l’espace public. Le dispositif Escaravox créé en 2012 sur le site du Matadero, haut lieu culturel à Madrid, ou Cosmo, réflexion artistique et écologique sur l’eau et la pollution, au MoMA PS1 à New York en 2015, en sont la preuve. Autant de joyeuses interfaces porteuses de messages. Depuis, le Colegio Reggio construit dans la périphérie de Madrid, projet expérimental croisant pédagogie et écologie, a reçu de nombreux prix, ce qui consolide la reconnaissance internationale de l’architecte madrilène. Une reconnaissance confirmée d’ailleurs par sa nomination comme Dean pour l’architecture à l’université Columbia à New York. Après l’installation Xholobeni Yards à la Biennale d’architecture de Venise en 2023, révélant que le titane qui fait briller les buildings new-yorkais cause des ravages en Afrique, on attend sa contribution (autour de la pierre cette fois) à la prochaine Biennale organisée par Carlo Ratti sur le thème “Intelligens”.

L’ESPACE CRITIQUE

Tendance

La coursive et le vélo-cargo

par Richard Scoffier

Revenons sur la coursive, très en vogue aujourd’hui après avoir été longtemps boudée par les maîtres d’ouvrage qui n’aimaient guère son ambiguïté, son caractère à la fois privé et public difficile à gérer.

Quand l’architecture sublime l’infrastructure

par Sophie Trelcat

En périphérie de Rennes, le parc relais à Cesson-Sévigné, qui invite les habitants à gagner leur destination en métro ou en bus, n’est pas qu’un parking silo. Jouxtant la station de métro, il intègre une gare routière au cœur de sa structure de béton. Opportunité pour les ateliers O-S architectes de faire de cet équipement une véritable architecture au service de la mobilité.

Aires Mateus vs CAB : une culture, deux approches

par Dominique Boudet

Inauguré en 2015 avec TVK vs RAAF, le cycle “Duos” de la Plateforme de la création architecturale confronte idées et pratiques de deux agences choisies dans l’espace européen sous la forme d’une installation-débat. En 2017, avec Aires Mateus et CAB, c’était l’espace vs la structure. Quand le Portugal rencontre la France…

En Géorgie, la Biennale d’architecture de Tbilissi entre en résistance

par Océane Ragoucy

Créée en 2017, la Biennale d’architecture de Tlibissi, dans son édition 2024, pose la question des infrastructures et des enjeux écologiques. Sans oublier le conflit ukrainien et la destruction d’un barrage, elle nous interpelle notamment sur l’extraction énergétique à la lumière d’un site en Svanétie. Entre exploitation de la nature et écosystème oublié.

LA BIBLIOGRAPHIE