Éditorial

La question urbaine en quête de réponses - Au moment d’écrire cet éditorial, la nouvelle tombe. Henri Ciriani est mort !

Sa disparition à l’âge de 89 ans, aux premiers jours de l’automne, vient prolonger la liste noire d’un été meurtrier pour l’architecture, qui aura vu s’en aller successivement François Chaslin, Michel Roy, Nicholas Grimshaw, Georges Maurios. Qu’ils soient néomodernes ou high-tech, critiques ou constructeurs, leur âme d’architecte les a amenés à se confronter à la question de la ville, thème central de ce numéro.

Henri Ciriani, grande figure de l’architecture s’il en est, a imprimé sa marque dans la discipline comme dans l’enseignement. Il a transmis, notamment à travers le groupe Uno créé à UP 8 (actuelle Ensa Paris-Belleville), l’importance de la pensée architecturale dans le projet. Autant dire une réflexion avant tout spatiale qui n’occultait pas, bien au contraire, une approche sociale. Depuis son arrivée en France au milieu des années 1960 et son entrée à l’AUA, il n’a eu de cesse de placer très haut les valeurs de l’architecture. Il aimait à dire : “Je n’ai pas honte de faire des bâtiments qui ressemblent à des bâtiments.” L’art de construire, en somme.

Au sein du bouillonnant creuset de l’AUA, il travaille entre autres sur le grand concours d’Évry 1 qui a fait date dans l’histoire urbaine au même titre que celui du Centre Pompidou, lancé en même temps en 1971. Un concours que le collectif de Bagnolet ne gagne pas, le jury lui préférant le projet des immeubles-pyramides d’Andrault et Parat. Après coup, en 1975, Éric Rohmer retrace cette aventure conceptuelle entre la RN 7 et l’autoroute A 6 dans son documentaire Ville nouvelle. La forme de la ville. On y voit notamment Ciriani expliquer ce grand projet en faisant l’éloge de la densité et de l’activité inhérente à cette densité. Paul Chemetov, Michel Corajoud, Jean Tribel, Borja Huidobro y développent aussi des arguments très intéressants sur la qualité évidente de ce projet inspiré par la vision futuriste d’Antonio Sant’Elia.

Cinquante ans après, la question urbaine, d’une haute complexité, reste le sujet majeur, d’autant que la population mondiale a opté majoritairement pour la vie en ville. Ville du quart d’heure ou pas. Une question qui prend alors figure de défi au regard des enjeux climatiques et notamment de la lutte contre les îlots de chaleur. On sait que les modèles du XXe siècle ne sont plus opérants ; dès lors il faut travailler sur une nouvelle donne où l’écologie et le social sont au rendez-vous en faisant avec l’existant. La transformation est au coeur du débat métropolitain, comme on dirait au coeur d’un réacteur. L’énergie est là, dans ces structures et autres infrastructures. La consultation “Quartiers de demain” lancée par le président de la République sur dix sites en France nous le confirme. En attendant les résultats, on peut affirmer que l’urbanité reste une valeur sûre. Elle a fait ses preuves mais est terriblement mise à l’épreuve. La ville est le miroir de notre société.

Francis Rambert

Parution le 4 novembre

SOMMAIRE

LE THÈME

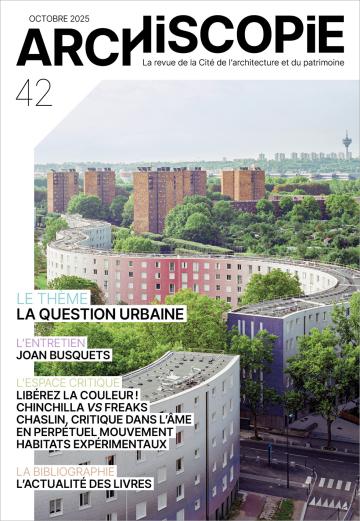

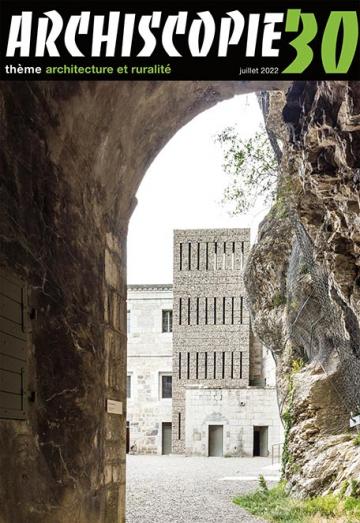

Réparer la ville, habiter le temps

par Sophie Trelcat

Depuis une quarantaine d’années, on s’interroge sur le cap à suivre. On a compris que la démolition des barres et des tours n’est pas forcément la solution. À Paris, à Bordeaux ou à Bruxelles, des architectes prouvent qu’il y a une alternative viable pour loger les gens. Plus globalement, la transformation est le fil conducteur dans le tournant environnemental, car il s’agit de refaire intelligemment la ville sur elle-même. L’heure est à la reconfiguration et à l’ajustement.

Rénovation urbaine : la méthode “Quartiers de demain”

par Gilles Davoine

La consultation “Quartiers de demain”, lancée par Emmanuel Macron en juin 2023, a livré ses dix lauréats au moment de la mise sous presse de ce numéro. Les trente projets en compétition sur dix quartiers prioritaires de la politique de la ville seront exposés à la Cité de l’architecture et du patrimoine de décembre à mars prochain. Imaginé comme un laboratoire expérimental, le programme vise à renouveler en profondeur les méthodes de la rénovation urbaine.

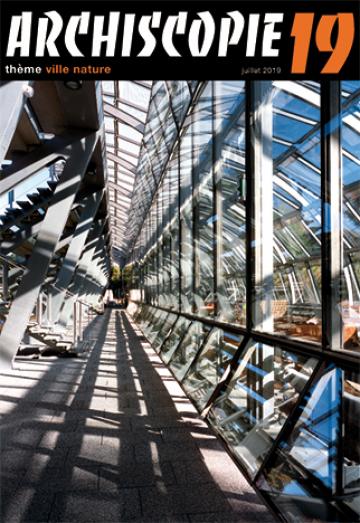

Le fleuve pour fil conducteur

par Christine Desmoulins

Depuis plusieurs décennies, des villes renouent avec leur fleuve en aménageant les emprises délaissées qui le bordent. Belle opportunité pour un développement urbain d’échelle locale ou nationale et pour la renaturation de paysages.

La ville côté piles

par Philippe Trétiack

Une métropole internationale se reconnaît aussi à son quartier de tours. Mais à Chicago comme à Bruxelles ou à La Défense, le taux de vacance de ces édifices-totems incite à se poser la question de leur mutation. Raser, densifier ? Non : augmenter l’emprise au sol, voilà ce que proposent certains architectes.

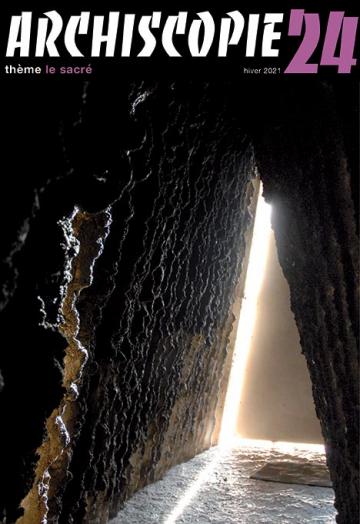

Lʼhétérotopie en héritage

par Richard Scoffier

Les athlètes sont repartis dès la fin des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Les appartements qu’ils occupaient ont été recloisonnés pour accueillir des familles, tandis que les drapeaux des nations en lice et les panneaux publicitaires des sponsors qui scandaient les espaces publics ont été remplacés par des affiches annonçant la location ou la vente de plus de 2 800 logements et d’environ 72 000 m2 de bureaux.

Menu lyonnais

par Gabriel Ehret

Lyon et sa métropole, pour revitaliser les quartiers d’habitat jaillis pendant les Trente Glorieuses, suivent les recettes éprouvées de la cuisine urbaine : démolitions-reconstructions, baisse du nombre de logements sociaux, apport de services et d’activités économiques, refonte des espaces publics, désenclavement par les transports collectifs. Mais elles mijotent aussi des préparations qui, si elles ne sont pas totalement des spécialités du cru, complètent la carte avec beaucoup de bonheur.

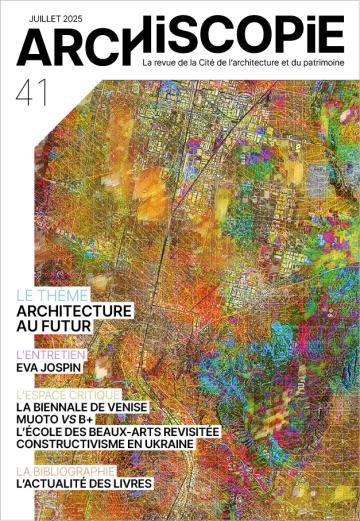

Transformation urbaine : 36 vues du Japon

par Manuel Tardits

Dans l’archipel nippon, l’heure n’est plus à l’étalement urbain mais à la densification. Si le Japon tente de développer des bâtiments zéro énergie nette, parallèlement, la tendance n’est pas à la transformation des bâtiments existants mais à la destruction-reconstruction, à l’image de la disparition de la célèbre tour-capsules Nakagin à Tokyo.

Berlin en ses quartiers. Une ville se transforme

par Kaye Geipel

Tandis que le déficit de logements dans la capitale allemande s’élève aujourd’hui à quelque 100 000 unités, le plan Wohnen 2040 vise à rééquilibrer les choses. En attendant la transformation de l’îlot de la Haus der Statistik à Mitte ou du site de Dragonerareal à Kreuzberg, les espoirs se fondent sur l’IBA de 2034.

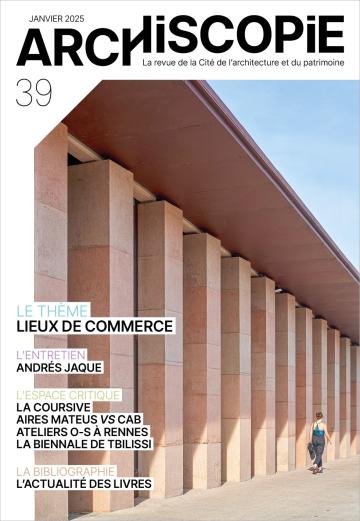

La mutation de deux grands ensembles à lʼespagnole

par Ivan Blasi

Dans l’aire métropolitaine de Barcelone, les quartiers de La Mina et Bellvitge, construits tous deux dans la décennie 1965-1975, avaient alors permis de loger ceux qui vivaient jusque-là dans des bidonvilles. Leur mutation depuis le début de ce siècle, avec l’implication des habitants, montre comment on peut changer les choses sans forcément détruire.

Modèles et simulacres des transformations urbaines au cinéma

par Joachim Lepastier

Au cinéma, les “nouveaux quartiers” ont souffert d’une imagerie négative, et ce dès les années 1960. Paradoxalement, des approches récentes en font les lieux d’une fantasmagorie urbaine, les dotant par la voie de l’imaginaire d’un certain réenchantement, en attendant les résultats de leur renouvellement.

Construire, habiter, transformer en France, 1945-2025 - Repères chronologiques

par Christine Carboni

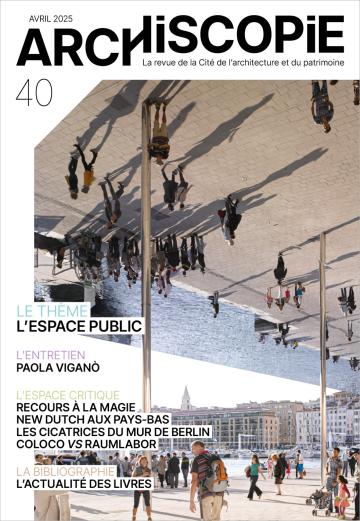

L’ENTRETIEN

Joan Busquets

“La ville adaptable est pour moi un mot clé”

Propos recueillis par Francis Rambert

La ville est son sujet de réflexion depuis toujours. Il y opère depuis son agence à Barcelone, la met en discussion à Harvard avec ses étudiants. Urbaniste et architecte, Joan Busquets est l’un des fondateurs du Laboratorio de Urbanismo à l’Etsab (Université polytechnique de Catalogne) en 1969, alors que le général Franco est encore au pouvoir en Espagne. Ce penseur, très intéressé par les questions liées à la mobilité, a vécu la double transition de Barcelone, démocratique et métropolitaine, et s’est impliqué dans sa métamorphose en profondeur à l’occasion des Jeux olympiques de 1992. Engagé dans l’enseignement en parallèle de sa pratique, il a développé sa pédagogie à l’Etsab et, depuis 2002, à la Harvard Graduate School of Design. Il a travaillé sur des villes françaises, dont Rouen, Dunkerque et Toulouse où il s’attache à revisiter l’espace public, comme à Delft et à Rotterdam aux Pays-Bas et dans plusieurs villes au Portugal, pays qui construit actuellement son réseau à grande vitesse. À l’heure où le Collège des architectes de Madrid lui décerne sa médaille d’or, Joan Busquets nous parle de l’importance d’intégrer le paysage dans la réflexion sur la question urbaine et de la nécessité de concevoir des masterplans “raisonnables” et effectifs. Et ce, sans perdre de vue l’analyse critique des modèles.

L’ESPACE CRITIQUE

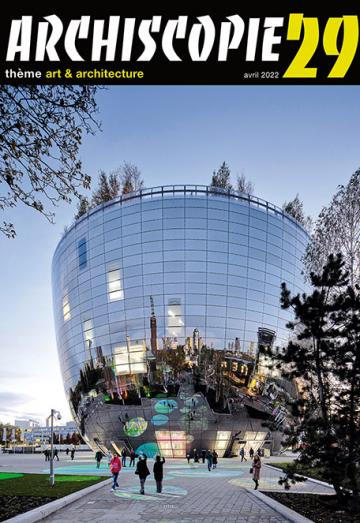

Tendance

Libérez la couleur !

par Richard Scoffier

Qu’en est-il de la couleur en architecture ? Doit-elle être considérée comme un outil mis au service des concepteurs pour leur permettre de donner plus de relief à leurs réalisations ou, au contraire, porte-t-elle au fond d’elle-même ses propres valeurs, son propre monde, qui l’immunisent contre toute collaboration, toute compromission, toute subordination ?

Chinchilla vs Freaks : Shebam, pow, blop, wizz !

par Emmanuelle Chiappone-Piriou

Entre poétique et critique : une exposition “Duos et débats” très créative à la Plateforme de la création architecturale à la Cité en 2020, avec une architecte madrilène, Izaskun Chinchilla, et un trio parisien, Freaks Architecture. “Viens avec moi par-dessus les buildings.”

Chaslin, critique dans lʼâme

par Francis Rambert

La disparition brutale de François Chaslin au coeur de l’été, à l’âge de 75 ans, a secoué le milieu de l’architecture. Architecte de formation, il avait choisi de pratiquer autrement, par l’écriture en particulier. Avec ses textes et ses émissions comme par son action à l’Institut français d’architecture, il a grandement contribué à la diffusion de la culture architecturale. Retour sur un parcours ponctué par les mots et les dessins.

En perpétuel mouvement : mythe de lʼefficience technique et embrigadement

par Guy Lambert

Bien des objets peuvent incarner la fluidité ou le mouvement du monde contemporain. Les tapis roulants et les caméras de surveillance en font partie. Deux ouvrages mettent en lumière les corrélations entre ces dispositifs techniques et l’organisation des espaces architecturaux et urbains.

Retours sur des habitats expérimentaux

par Anne Debarre

Mais où se situe l’innovation dans le logement ? Depuis les “modèles” des années 1970 en France jusqu’aux expériences menées en Europe, d’Evora à Mulhouse en passant par La Haye, deux ouvrages en explorent la matière.

LA BIBLIOGRAPHIE